July 5, 2024

国立民族学博物館 創設50周年をむかえるにあたって

国立民族学博物館長

吉田 憲司

創設50周年を迎えたみんぱく

国立民族学博物館(みんぱく)は、本年、2024(令和6)年に、創設50周年を迎える。

みんぱくは、国立学校設置法の一部を改正する法律の施行により、1974(昭和49)年6月に、民族学・文化人類学とその関連分野の大学共同利用機関として創設された。その後、1977(昭和52)年 11月に、大阪・千里の1970年大阪万博の跡地に本館の新営工事が竣工して、博物館を開館。1989(令和元)年には、総合研究大学院大学(総研大)の博士後期課程の専攻を併設し、さらに、2004(平成16)年の国立大学法人法の施行にともない、大学共同利用機関法人・人間文化研究機構の構成機関となって現在に至る(図1)。

このような設置の形態のゆえに、みんぱくは、国立民族学博物館という名称をもつものの、まずもって研究機関であり、その研究機関が、研究資料の蓄積と研究成果の公開の回路として博物館の機能をもち、同時に大学院の教育機能も備えるという、国際的にも極めてユニークな存在である。このため、みんぱくには、学芸員という職種も学芸課も存在しない。民博の研究者は、教授、准教授、助教という職位のもとで、それぞれの研究・教育と博物館活動に従事している。

私自身は、これまで40年間、一貫して、アフリカを対象に人類学的なフィールドワークを続けてきた。とくに、仮面の研究をライフワークにしてきたが、1984年以降は、南部アフリカのザンビアのチェワ(Chewa)と呼ばれる人びとの間にみられるニャウ(Nyau)という仮面結社を対象にフィールドワークを続けている。

仮面の結社は、男性だけで構成され、儀礼、とくに葬送儀礼で登場してくる踊り手は死者の化身とされ、人間が仮面をかぶっているということは結社に加入しない女性や子供には秘密にされている(図2)。このため、私も当初は結社には加入できず、女性や子供と同じ扱いを受け続けた。村に入ってから1年以上、村人から借りた畑を耕すだけという時期が続いた。私が加入儀礼を受けて結社のメンバーとなることを許されたのは、1985年5月25日のことである。以来、ほぼ毎年、村へ戻り、結社の一員として調査・研究の活動を継続している。

一方で、私は、1990年から91年にかけて、ロンドンの大英博物館(The British Museum)に客員研究員として滞在する機会を得た。その折り、巨大な博物館のコレクションに接して、人間はどうしてこのようにモノを集めようとするのだろうと、素朴な疑問を抱いた。以来、博物館とそのコレクションの形成、そしてそのコレクションを通じた文化の表象のあり方を自分のもうひとつの研究の柱にするようになった[吉田 2016]。

私を含めて、55名を数えるみんぱくの研究者たちは、それぞれが世界各地でフィールドワークに従事し、人類文化の多様性と共通性、社会の動態について調査研究を続けている。みんぱくは、現在、文化人類学関係の研究教育機関として、世界全域をカヴァーする研究者の陣容と研究組織をもち、同じく世界全域をカヴァーするコレクションと展示施設を備えた世界で唯一の存在である。

研究の展開とともに世界各地から収集された標本資料(モノの資料)は、34万5千点を超え、20世紀後半以降に収集された民族誌コレクションとしては、世界最大の規模をもつ。と同時に、みんぱくは、その施設の規模の上で、現在、世界最大の民族学博物館となっている(図3)。

文明の転換点における博物館

今、世界は大きな転換点に立っている。これまでの、中心とされてきた側が周縁と規定されてきた側を一方的に支配しコントロールするという力関係が変質し、従来それぞれ中心、周縁とされてきた人間集団の間に、創造的なものも破壊的なものも含めて、双方向的な接触と交錯、交流が至るところで起こるようになっている。その動きのなかで、世界には新たな分断が生じてきている。

一方で、2020年以来のコロナ禍を経験した私たちは、私たち人類の生活が、目に見えないウイルスや細菌の動きと密接に結びついていること、言い換えれば、われわれ人類もあらゆる生命を包含する「生命圏」の一員であることを、身をもって経験することになった。また、人新世(Anthropocene)などという時代の呼び方が唱えられ、人間の活動が地球環境そのものに不可逆的な負荷を与えていることが自覚されて、未来を見据えた地球規模での対応に迫られている。

このように、人類全体での協働が必要とされるにも関わらず、それを妨げる力学が働いているというのが今日の状況である。それだけに、人びとが、異なる文化を尊重しつつ、言語や文化の違いを超えてともに生きる世界を築くことが、これまでになく求められている。今ほど、他者への共感に基づき、自己と他者の文化についての理解を深めるという、人類学の知、そして民族学博物館の役割が求められている時代はないと思われる。

創設から50年というこの節目の機にあたって、 私たちは、みんぱくの過去の50年を振り返り、現状を見極めて、これから50年先、100年先のみんぱくの姿を構想するための一連の創設50周年記念事業を実施することとした。具体的には、『みんぱく50年史』の編纂・出版と、「時代の証言」と題する名誉教授の諸氏のインタビュー映像を含めた「館史アーカイブズ」の整備、創設50周年記念特別展・企画展の開催、そして未来を見据えた一連の創設50周年記念国際シンポジウムの実施を計画している。

この半世紀の間、世界の変化とともに、博物館・美術館を取り巻く状況も大きく変化した。科学や普遍的とされる価値を背景に固定的な情報・表象を一方的に生み出すという、これまでの博物館・美術館のあり方に対する見直しが、各所で進んでいる。住民参加を基調とするコミュニティに根差した博物館活動の実践、教育現場との連携、収集・展示される側との共同作業を前提とした収集・展示作業の推進、さらには所蔵する資料の情報を多くの人と共有し活用していこうとする共創データベースの構築、そして近年では、植民地統治時代に現地から持ち去った文化財の、ヨーロッパやアメリカから現地への返還競争とでもいえる動きさえ顕著になってきている。

そのいずれにおいても、これまで一方的に情報を発信するという権力的装置であった博物館が、双方向・多方向の交流と情報の流れを生み出すものとして改めて活用されてきている、という構図を見て取ることができる。そこに、これからの時代の博物館のあり方、とくに博物館と、その博物館に所蔵されるモノをもともと生み出したコミュニティや社会との関係について、ひとつの明確な像が結ばれつつあることが確認できよう。それは、博物館というものは、その所蔵品の最終的な所有者でなく、むしろ「管理者」“custodian”であり、本来の所有者や利用者との間でのさまざまな共同作業をおこなう場だという認識である。

フォーラムとしてのミュージアム

所蔵品の本来の所有者との共同作業という点でいえば、みんぱくでは、アイヌ文化の展示が公開された1978年以来、1年に一度、北海道アイヌ協会の各地区の方々を順次招聘し、カムイノミという儀礼を催すことにしている。アイヌの人びとの考え方では、動物や植物、家や器物も含め、万物の背後に霊的な存在、カムイがいると考えられている。みんぱくでのカムイノミは、みんぱくに収蔵されるアイヌの資料とそれをとりまくもののカムイに、資料の安全な保存と次世代への継承を祈る儀礼である。儀礼では、日ごろは収蔵庫に収めている器や道具を実際に使用する。私は、その儀礼に参加するたびに、それが、収蔵品に、そしてみんぱくそのものに、新たな命が吹き込まれる瞬間だと実感する(図4)。

このアイヌの人びととの共同の作業にも表れているとおり、かねてより、みんぱくは、「フォーラムとしてのミュージアム」、つまり博物館の研究者と、博物館の利用者、そしてその博物館に所蔵・展示される資料をもともと生み出した現地社会の人びとの3者の間での交流と協働・共創の場として自らを位置づけ、その活動を展開してきた。

2009年から開始し、このほどその作業を最終的に完了した本館の常設展示の全面改修では、オセアニアやアフリカといった世界の各地域の展示を、その地域の人びととともに企画・製作することを基本としたが、その過程はまさに「フォーラムとしてのミュージアム」を築き上げる作業であった(図5)。

近年、各所で紹介されているが、1970年代に、美術史家で当時ブルックリン・ミュージアム(Brooklyn Museum)の館長であったダンカン・キャメロン(Duncan Cameron)が、ミュージアムには、テンプルとフォーラムという二つの選択肢があると指摘した[Cameron 1974]。ここでいう、テンプルとは、すでに価値の定まった「至宝」を人びとが拝みに来る神殿のような場所、一方、フォーラムとしてのミュージアムとは、人びとがそこに集まり、未知なるモノに出会い、そこから議論が始まっていく場所という意味である。

私がこの言葉を最初に紹介したのは、1994年のみんぱく創設20周年記念シンポジウム「21世紀の人類学と博物館―異文化をいかに提示するか」の場であった。この「フォーラムとしてのミュージアム」というコンセプトは、その後、みんぱくのなかでも共有されて、先述のとおりみんぱくそのものを、人類の知の「フォーラム」と規定することになり、また、世界中の博物館・美術館の間でも広く支持されて大きなうねりとなったことはよく知られているとおりである[吉田1999、2014]。

現在、みんぱくでは、一昨年までの「フォーラム型情報ミュージアムの構築」を引き継ぐものとして、「フォーラム型人類文化アーカイブズの構築」いうプロジェクトを進めている。

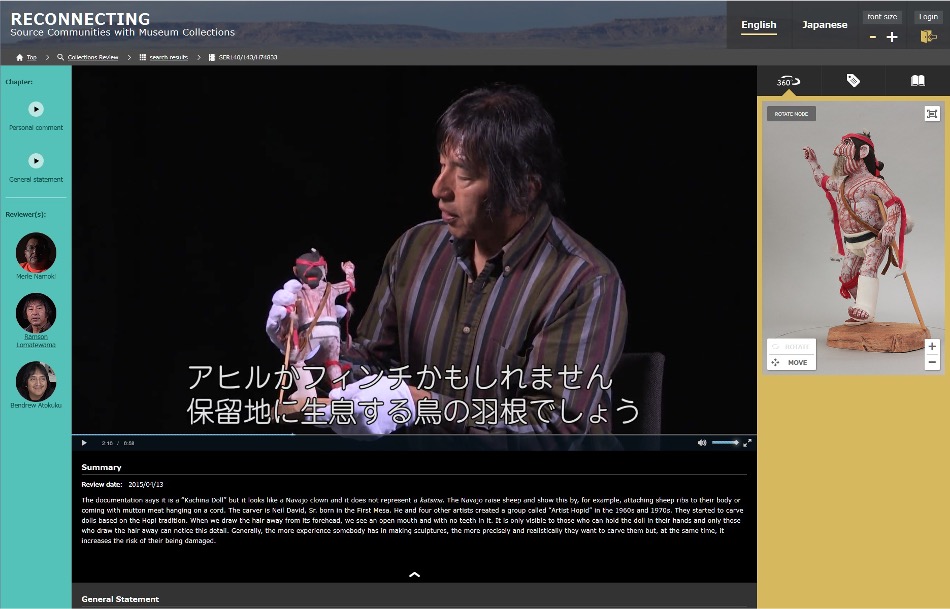

このプロジェクトは、民博の所蔵する標本資料や写真・動画などの映像音響資料の情報を、国内外の研究者や博物館の利用者ばかりでなく、それらの資料をもともと造っていた社会の人びと、あるいはそれが写真や映像ならその写真や映像が撮影された地域の人びと、すなわち現地社会の人びとと共有し、そこから得られた知見を国際的に共用できるデータベースに登録して、そのデータベースを共に育て、新たな共同研究や、共同の展示、さらには新たなコミュニティ活動の実現につなげていこうというものである。

標本資料を里帰り展示の形で現地に持参して展示するという活動も、台湾や韓国などでおこなっている。現地の人びとをみんぱくに招き、情報を付加してもらうこともある(図6)。実際の来館が難しい場合は、現地でワークショップを開催し、インターネットを用いて民博の標本資料をひとつずつスクリーンに投影し、それを巡って現地の人びとの意見を聞くこともある。

An Approach of the Info-Forum Museum: To Create a Source Commyunity-driven Multivocal Museum Catalog. Trajectoria: Anthropology, Museums and Art. Vol.1 2020.

いずれの場合においても、付加してもらう情報は、単にモノの名称や使用方法だけでなく、そのモノについて個々人がもっている記憶や経験も語ってもらい、その様子を動画で収録してデータベースに組み込んでゆく。過去に現地で撮影された写真や映像を現地にもっていくと、ああ、自分のひいばあちゃんだ、ひいじいちゃんだと大騒ぎになり、涙を流して喜ばれることもある。このプロジェクトに協力していただいている方々は、口ぐちに、自分たちは、民博の資料のデータを充実させるという以上に、ここに自分たちの経験や記憶を残しておくことで、自分たちがあるいは会うことがないかもしれない孫やひ孫たちの世代に伝えたいのだという。すでに、こうして構築されたデータベースは、世界のさまざまな地域を対象にし、その総数も40を超える。結果的にみんぱくは、今、人類の記憶の貯蔵と継承のプラットフォームになってきている。

これらの活動は、かねてよりみんぱくがめざしてきた、さまざまな人びとの知的交流と協働・共創の場という「フォーラムとしてのミュージアム」のあり方を、博物館展示のあり方だけでなく、博物館の資料情報の蓄積のあり方、さらには人類学の研究活動のあり方にも徹底させていくものだといえるであろう。

創設から50年という大きな節目を迎えた今、私たちは、今後50年先、100年先の世界を見据え、その「フォーラム」としての機能、とりわけ人類の記憶の継承とそれに基づく未来の共創の場としての機能をなおいっそう徹底し、人類共生社会の実現のための指針を示すべく、さらなる活動の展開をはかってゆきたいと考えている。

皆様から変わらぬご指導・ご支援を賜りたく、心よりお願い申し上げます。

(よしだ けんじ)

<文献>

Cameron, Duncan

1971 The Museum: a Temple or the Forum’. Journal of World History, 14:11-21.

吉田憲司

1999 『文化の「発見」―驚異の部屋からヴァーチャル・ミュージアムまで』岩波書店

2014 『文化の「発見」―驚異の部屋からヴァーチャル・ミュージアムまで』(岩波人文書セレクション)岩波書店

2016 『仮面の世界をさぐる―アフリカとミュージアムの往還』臨川書店