August 4, 2023

東京都美術館でのダンス・ウェルの試み

東京都美術館 学芸員

下倉久美

東京都美術館で、2019年より定期的に開催している「ダンス・ウェル」というプログラムがある。これは、パーキンソン病と共に生きる方を中心に、病の有無、年齢を問わず、だれもが一緒に美術館の空間や展示作品をあじわい、そこから浮かんだイメージや心の動きを、からだ全体で表してみる表現活動である。先般「博物館と持続可能性、ウェルビーイング」をテーマとして開催された「国際博物館の日シンポジウム」にて紹介の機会をいただいたこの東京都美術館のダンス・ウェルの試みについて、本稿ではその内容を一部補完しつつ、実践記録を中心に改めて紹介する。

ダンス・ウェルとは

「ダンス・ウェル」は、イタリア北部の街、バッサーノ・デル・ グラッパ市の CSC 現代演劇センターの主宰により2013年に始められた、パーキンソン病と共に生きる方を含むだれもが一緒に参加できるダンス・プログラムである。パーキンソン病は、脳の神経伝達物質のひとつであるドーパミンの減少により、やる気や自発性が失われたり、全身に様々な不快な症状を生じさせる進行性の難病で、50歳以上で発症することが多い。平均寿命が延び、高齢化による脳神経疾患者数は増加傾向にあるといわれる。パーキンソン病における適度な運動の効果は医学的に広く研究・実証されており、ダンスも広くリハビリとして取り入れられてきた。

2000年代ごろより、より自発的、創造的な試みとしての様々なダンス・プログラムが世界各地で広がっているが、多くは既存のダンスカンパニーなどのスタジオを利用して実施されていることが多い。それに対し、ダンス・ウェルは市内中心部にある市立博物館を拠点に、文化施設や芸術的な空間を活用し、参加者の五感から生まれた思いをからだを動かして交歓する表現活動として実施されていることが大きな特徴である。そこでは、病の有無にかかわらず、だれでも一緒に「ダンサー」として参加できるだけでなく、社会とのつながりが遠くなりがちな人々の地域社会への参加の機会や参加者同士の交流による新たな地域コミュニティの創出といった、地域文化の社会包摂機能を活かした取り組みともなっている。

バッサーノ・デル・グラッパ市立博物館中庭でのダンス・ウェルクラス実施の様子(右)

現在、日本における65歳以上の高齢者の総人口に対する割合は29.1%に上り、人口10万人以上を有する世界の200の国と地域のなかで最も高くなっている。(2位はイタリア24.1%)(2022年総務省統計局調べ)このような超高齢化社会において、先般の「国際博物館の日シンポジウム」のテーマのとおり、芸術文化の社会包摂機能を活用した社会的孤立の解消への取り組みや、健康増進のための協働など、美術館、博物館が果たすべき役割や可能性がさまざまに議論されている。この背景も含め、筆者が所属する東京都美術館において、作品との新しい出会いと交流の場づくりのひとつとして、ダンス・ウェルを実践してみたいと考え、現地調査と指導者コースへの参加を経て、2019年より企画展の関連プログラムとして試行することとした。

東京都美術館でのダンス・ウェル

実際に東京都美術館で行っているダンス・ウェルとはどのような内容なのか、これまでに開催したプログラムをとおし、その様子を紹介したい。

初回は、2019年の夏の企画展「伊庭靖子展 まなざしのあわい」(2019年7月20日―10月9日)の関連プログラムであった。講師には2018年のイタリアでの指導者コースを修め、活動拠点の石川県にて立ち上げられたDance Well 石川で活動する、なかむらくるみさん(ダンスアーティスト)を招き実施した。パーキンソン病の患者団体である全国パーキンソン病友の会の声掛けの協力も得て、パーキンソン病と共に生きる方を含め作品鑑賞プログラムに興味のある方、ダンス・セラピーに興味のある方など、年齢や背景ともに様々な20代から80代まで、2回のクラスで34名の参加を得た。

撮影:中島祐輔 写真提供:東京都美術館

ダンス・ウェルのクラスは、基本的な内容として、身体の感覚や運動の感覚(なめらかな動きやバランス、リズムや柔軟性など)や振付に沿った動き、即興的な動きなど、からだの活性化につながる要素を含めて構成される。具体的には、おおよそ以下のような5つの段階に分けて構成されることが多い。①導入部のウォーミングアップ(主に座って始めることが多い)に続き、②上半身の動きから下半身の動きを加えていく。次に③椅子を支えに立ち上がってつかまりながら動いてみたのち、④椅子から離れ、徐々に大きな動きや自由な動きを加えていく展開部を経て、⑤最後は徐々に息を整えて終了となる。ただし、これらはあくまでも基礎的な構造・要素であり、実際の内容は、プロフェッショナルなダンスアーティストでもある講師の個々の表現スタイルやテーマ設定、また参加者の様子(初めての参加者であるか、経験者であるか)などにより、随時調整しながら作られていく。

当館での実施では、展覧会の観覧を含め90分の構成とし、ウォーミングアップのあと、参加者とともに展覧会会場に移動し、簡単な展示紹介をしながら作品を鑑賞。テーマとした作品の前では、細密な描写で描かれた絵画空間の広さやモチーフの裏側を想像しながら手を伸ばしてみたりした。その後会場を出て、事前に作家に取材した作品制作にまつわるエピソードをもとに、各自で空想したキャンバスに絵の具を画面をたたくように重ねて描いてみたり、二人組になり作品(見られる側)と鑑賞者(見る側)になって動いてみたりと、多様な視点や動作を取り入れながら、からだをひらいていった。参加者からは「からだと心の表現、言葉を使わない表現に歓びを感じた」「創造性がわいてくる。皆から活力をもらえる。」「初めて会った人同士が笑顔になれるプログラムだった。」「作品鑑賞後の心の解放感が身体の自由さにつながる感覚がよい。空間と作品のとらえ方が緩やかに変化する。」といった感想が挙げられ、作品を通した参加者同士の身体表現の交歓の場を生み出すものとなった。

コロナ禍での試み

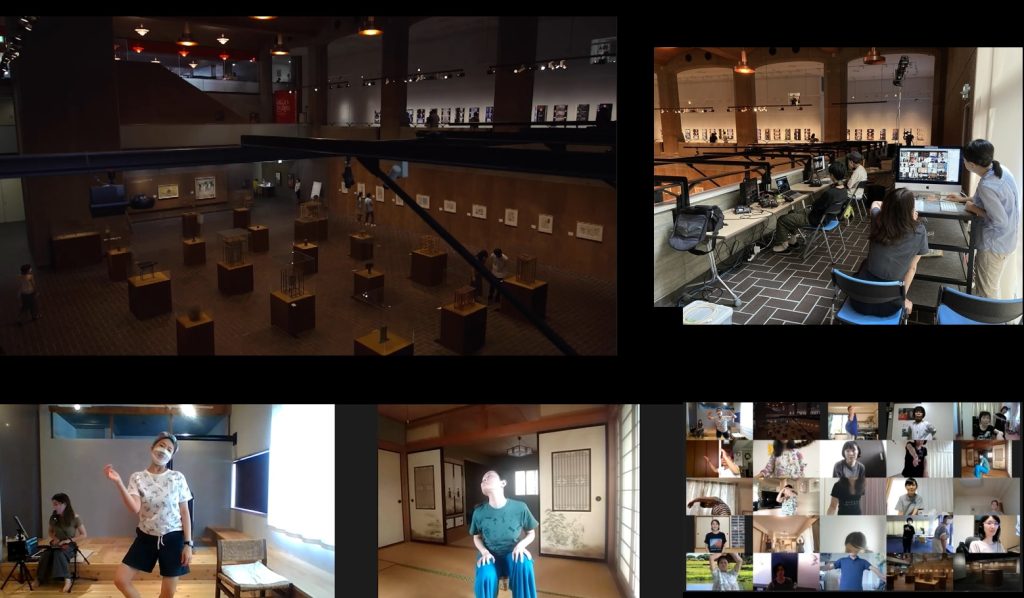

翌年2020年は、冬季に開催した特別展「没後70年 吉田博」(2021年1月26日-3月28日)にて、COVID-19の感染拡大の影響から、オンラインで開催することとなった。通常対面式で行うダンス・ウェルをその内容を保ちながらどのようにオンラインのプログラムに変換し実施するか、講師の白神ももこさん(振付家、演出家、モモンガ・コンプレックス主宰)と酒井直之さん(ダンサー、映像作家)(共に2019年の指導者コースを修了)の二人と共に検討を重ね、まず展示室と作品内容を伝えるため、クラス冒頭で展覧会のミニレクチャーの時間を設け、次に展示室内や一部の作品を講師の動きと共に映した動画を補助資料として紹介したのち、二人の講師が交代しながら、細やかに声掛けをしてクラスを進めていくこととした。

クラスのなかでは、世界を旅し雄大な自然や街並みを描いた吉田博の精緻な多色木版画の制作過程をなぞるように、からだを版木に見立てて線を彫ってみたり、絵の具をつけてその形を摺ってみたりなど、具体的なイメージを画面越しに共有しながら、参加者とからだを動かしていった。吉田博による世界各地の風景画は、移動が制限されていたコロナ禍下において、旅への思いを強く刺激するものとなったようで、「身体を動かすことにより、作家の制作行為と一体化できたり、作家が実際に訪れた場所、見ていた風景の中に、時空を超えて移動できるような感覚を覚え、これまでにない鑑賞体験ができました」「こんな絵画の楽しみ方、健康的な体の動かし方、想像の仕方があるのだと、今後の美術館巡りの別の視点ができて、嬉しかった」といった言葉が寄せられ、作品との新たな楽しみ方を伝える機会となった。(2回実施、参加者数49人)

展示室内で事前に撮影した動画を紹介した後(右上)、

2名の講師が画面越しに声をかけながらクラスを進行した(下段)

3回目は企画展「Walls and Bridges 世界にふれる 世界を生きる」(2021年7月22日―10月9日)での実施とし、再びなかむらさんに講師を依頼した。しかし、感染拡大第5波の影響により、参加者だけでなく講師もリモートで参加するオンラインクラスとすることとなった。一方、オンラインの利便さから参加者の地域は広がり、東京近郊のみならず栃木、岐阜、大阪、石川、北海道からも含め2日間で46人の参加を得た。クラスでは展覧会の臨場感をつたえるべく、冒頭に展示風景動画を紹介した。また、配信拠点を展示室内に置き、当日の展示室内の雰囲気をライブ映像で伝えたほか、講師が選んだ作品図版とことばを掲載した小冊子を事前に配布し、それを眺めながらからだを動かしてみたりした。参加者からは「決まったダンスを踊るのではなく、自身のからだと対話をしながら踊るダンス・ウェルの表現は、作品制作に通ずる部分があり、プログラムを通して自身も表現者として芸術を生み出していると実感できるとともに、とても幸せな気持ちになりました」という感想もあり、モニター越しの限られた範囲ながらも、それぞれに作品をあじわった思いを自身の動きにつなげられている様子が感じられた。

展覧会会場の端に配信拠点を設け、当日の会場の様子を配信し(上段)

講師とアシスタント (下左)と参加者が画面上で集い、共にからだを動かした。

ようやく感染予防対策が緩和の傾向になった2022年度は3年ぶりに対面式でクラスを開催した。上野アーティストプロジェクト「美をつむぐ源氏物語-めぐり逢ひける えには深しな―」展(2022年11月19日―2023年1月6日)に合わせ、講師に再び白神さんを迎えた2回のクラスには26名の参加を得た。1000年を超え読み継がれる源氏物語、その物語や登場人物をテーマに現代の作家たちが制作した絵画、書、染色、ガラス工芸作品の展示の中で、先ずは気に入った作品を選び、その前で作品の温度や質感を想像しながら頭の中で触れてみたり、作品から聞こえる音を想像してみたりした。場所を移動し、二人組になって展示室で感じたイメージをお互いの手が触れるか触れないかギリギリの距離でかざし、動かし合いながら思いを伝えあったり、背中に手を当て、肩甲骨の動きからイメージを読み取ってみたりなど、言葉を使わないさまざまな対話を試みた。「五感を存分に使えて楽しかった。作品を深く見ることができた」「初めてなのに相手や仲間を信頼できた」といった感想をいただき、参加者同士が安心して心とからだを広げられる場となった。

「美をつむぐ源氏物語-めぐり逢ひける えには深しな-」での実施の様子

撮影:中島祐輔 写真提供:東京都美術館

社会的処方としてのダンス・ウェルの可能性

先述の通り、ダンス・ウェルは、病を持つ方や特定の年齢層のみを集めて行うものではなく、さまざまな状況、年代の方々が混ざったグループで行うことが重要な要素となっている。そこでは、参加者は、日常生活の中での役割、患者、介助者であることなどに関わりなく一人のダンサーとして、自由に動きをひろげ互いに交歓しあうことができる。その体験を重ねるにつれて、自分自身が否定的に感じていたからだの不具合やぎこちなさが、独自の特性であり個性であるといった前向きな要素として感じられるようになっていく。当館のダンス・ウェルにも参加された医師の西智弘氏は、自身が運営するYouTubeの社会的処方チャンネルにて、そういった特徴をダンス・ウェルの持つ「ケアの力」として解説されていた。

筆者もイタリアのクラスで参加者が「パーキンソン病を持っているからこそできる動きがあることに気づいた」と話していたことを印象的に記憶しているが、これもダンス・ウェルのケアの力の一例といえるだろう。進行性の病であるパーキンソン病は、病気の進行に従い、自らの意思でからだを動かすことがむつかしい場面が増えてくる。そのことから、自発的にからだを動かすことは、病から自分自身を取り戻すことでもあるともいわれる。「パーキンソン病を発症してから、不自由さに押しつぶされそうになることがあります。それは身体だけでなく心も不自由になっていたのだと思います。今日の時間は全てから解き放たれたような気持になりました。」という参加者の言葉も併せて紹介したい。

このようなダンス・ウェルのケアの力は、パーキンソン病の方だけに限らず、芸術とからだを動かすことが好きな全ての方にとって働くものである。継続的におこなっていくことで、美術館、博物館の展示や場所の特性を活かした新たな社会的処方のひとつとなるだろう。現在、ダンス・ウェルはイタリア国内のみならず、ヨーロッパでは、ドイツ、フランス、チェコ、リトアニアにネットワークが広がっている。また、昨年からは香港でも香港演藝學院の主催によるJockey Club Dance Well Projectが開始した。当館の所属財団の他施設でも試行が検討されており、引き続き美術館でのダンス・ウェルの可能性を探っていきたい。

(しもくら くみ)

トップ画像:東京都美術館企画展「伊庭靖子展まなざしのあわい」での実施の様子

撮影:中島祐輔 写真提供:東京都美術館