October 27, 2022

アイデアにかたちを与え、無形の体験や記憶を生み出す場としての「現代美術センター」

後藤桜子

水戸芸術館現代美術センター学芸員

1.「現代美術センター」ってどんなところ?

水戸芸術館現代美術センターは、1990年に開館した複合文化施設「水戸芸術館」の美術部門として発足した。80年代から90年代の美術館建設ラッシュに対して「入れ物を作っても中身がない」という批判が目立った当時、音楽、演劇、美術の各部門に芸術監督を置くという運営方針で当館は注目を集めた。また、コンサートホールには専属楽団、劇場には専属劇団をそれぞれ擁することにもスポットが当たっていたが、他方、作品の収集所蔵を主目的とせず、常設展ではなく企画展に注力する、コレクションをもたない展示施設としての当センターの方針には、期待と静観の両方の眼が向けられていたことが当時の美術雑誌の記事1から読み取れる。

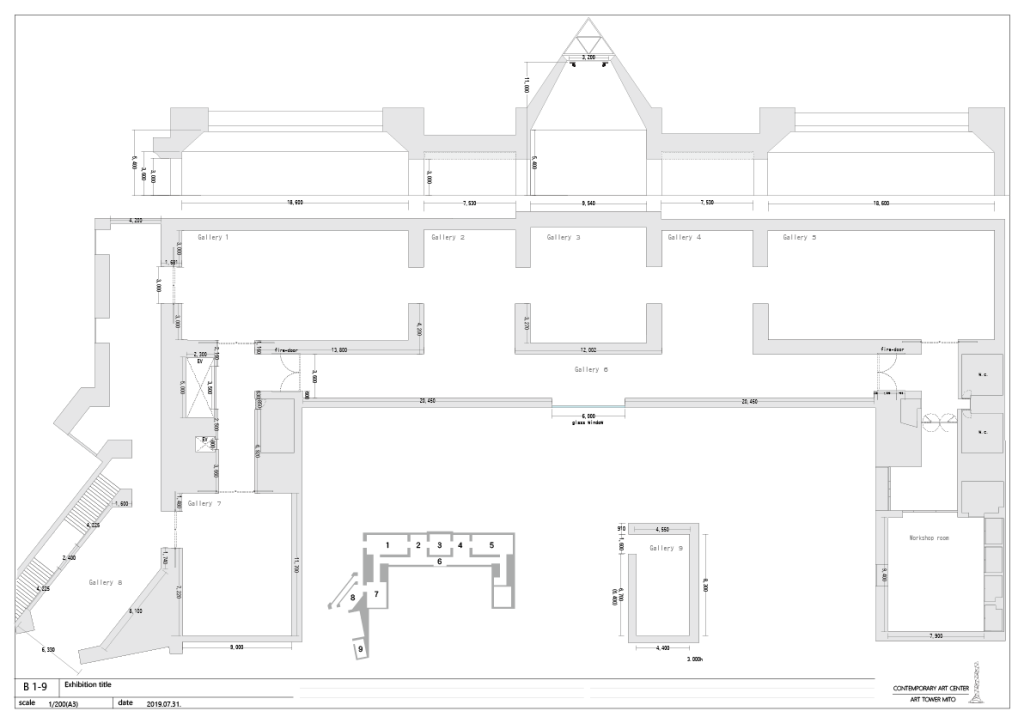

そもそも、「現代美術センター」は何をあつかっているのか——このことについて、当センターの展示室を手がかりに紹介していこう。当センターの展示室は大小9つの展示室によって構成されている。作りつけの可動壁や展示ケースはなく、都度仮設壁を建てて会場構成を行うため、展覧会毎に異なる印象の空間があらわれる。天井高5.4メートルでトップライトのある展示室(第1室、第5室)、天井高3.0メートルの展示室(第2室、第4室)、そして天井高11メートルで四角錐のトップライトが特徴的な展示室(第3室)が西から東へ連なり、その南側に廊下状の第6室がある。第2室と第4室は第6室と面した側が開口になっているため、開口を仮設壁で塞げば各展示室が独立したリニアな印象に、開口を生かせば複数の動線が行き交う回遊的な印象の空間を作り出すことが出来る。第7室は天井高4.2メートルのプレーンな箱形の空間で、第8室、第9室はパイプオルガンを常設するエントランスホールに直結しており他の展示室とは雰囲気が変わるため、性質の異なる作品や資料の展示、あるいは若手アーティストの新作を中心に見せる展覧会シリーズ「クリテリオム」の会場として使っている。

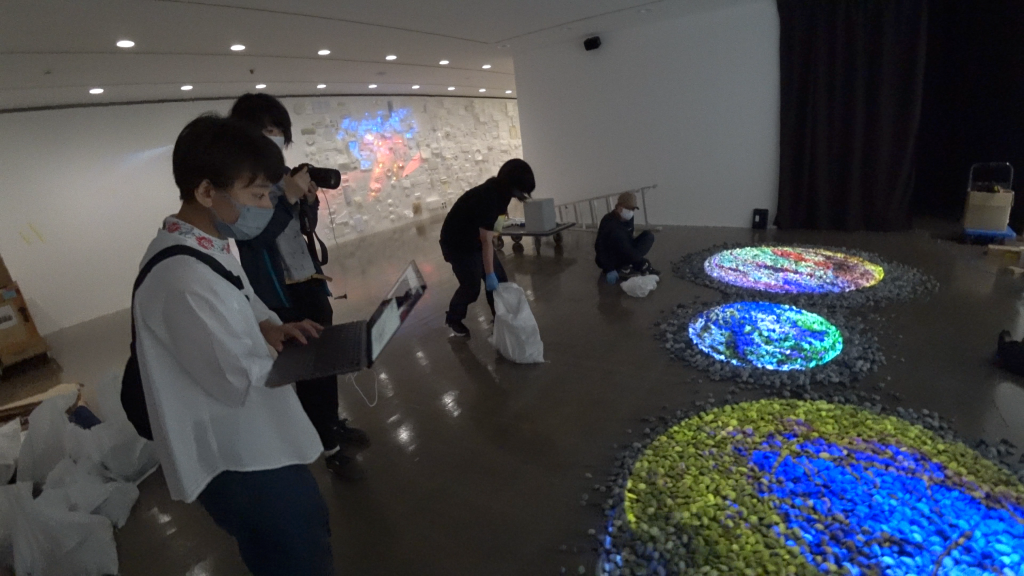

展示室は遮光スクリーンの開閉や仮設壁の有無で採光も出来、展示内容によって外部環境とのつながりを取り入れることや遮断することも出来る。コスト面や温湿度管理など無論自由だからよいというものではないが、こうした自由度の高い設計は「常設展ではなく企画展」という当センターのコンセプトにあわせて作られたものであり、コレクションという終着点ではなく、またスタジオとも異なる、中間点のような当館の性質を体現するものといえるだろう。特にアーティストと学芸員が協働で監修する個展の場合には、展覧会全体にアーティストの考えが反映されるため、学芸員は可能なかぎり制約を操りながらアーティストのアイデアを具現化させることを意識させられる。あるいは、当館に四半世紀以上在籍する展示技術専門の職員が、数々の無理難題を乗り越えてきた設営スタッフとともに毎度知恵と経験を絞って設営の現場を支えているところも大きい。

過去の展覧会から具体例を挙げれば、1994年「ジョン・ケージのローリーホーリーオーバー サーカス」では展示室で生きたニワトリとバイオリニストが共演し、96年「ダニエル・ビュレンヌ 透きとおった光」では展示室に鏡とストライプによる迷宮が出現。また、2005年「X-COLOR/グラフィティ in Japan」では設営中スプレー塗料の匂いが立ちこめる展示室で各地のグラフィティライターたちがその腕を見せ合ったという。室内と当館広場に霧の彫刻を出現させた18年「中谷芙二子 霧の彫刻」は、子どもから大人まで多くの人々の反響を得た。17年に着任した筆者は、諸先輩方が苦笑交じりに語る逸話の数々や館内に残された資料を漁るなかで、合目的性の追求ではなく、定義や評価の定まっていない表現を世に問うことこそ、当センターがあつかう「領域」ではないかと考えるに至っている。

展覧会の企画とともに当センターが力を入れてきたのが教育プログラムの充実だ。開館の年からアーティストによる造形ワークショップや小学生を対象とした鑑賞ワークショップを実施し、特に1992年の「美術教育ボランティア」の募集以後は「市民とともに対話的空間」を作る取り組みが多角的に展開していった。募集当初からメンバーの多様性が重視され、「複眼的視点の鑑賞」へと導くことが期待されたのも、現在では当然のようだが、こちらも当センターがあつかう領域を意識した、当時としては珍しい選択だったという。90年代の市民ボランティア黎明期を経て、2002年以降は企画展や作品の制作に市民が直接かかわる「プロジェクト・ボランティア」の活動が増え、また多様な世代やコミュニティに向けた「赤ちゃんと一緒に美術館散歩」(05年〜)、「視覚に障害がある人との鑑賞ツアー『セッション!』」(10年〜)や、市内の小中学生を対象とした「あーとバス」(08〜19年)などの鑑賞プログラムも始まった。

同じ頃、高校生のための無料招待月間として行われてきた「高校生ウィーク」が学生主体の企画へと変化し、地域のアーティストや大人を巻き込みながら高校生たちが部活動や大小の関わり合いを生み出していった。鑑賞やプロジェクトを介した企画展と人々とのつながりは、当センター教育プログラムコーディネーターの言葉を借りれば「心を揺り動かす表現は優しいものばかりではないが、来訪するアーティストの作品、言葉、真摯なものごとの捉え方を受け取り、ときに他者と共有する作業は、個人と地域に財産としてゆっくりと降り積もってきた」2ものと言えよう。

2.目に見えないもの——ウイルス/信頼/インフラ

世界が新型コロナウイルス感染症の大流行に見舞われて2年半が経ち、感染症に対する緊張感は急速に緩みつつある。この原稿を執筆するにあたってあれこれ振り返ってみたが、パンデミックがわたしたちにもたらしたものは身体への影響も文化への影響も、前向きな側面も後ろ向きな側面も、現時点で何かを結論づけることは出来ないのではないだろうか。確かなことはしばし機が熟すのを待つ必要があるように考えている。そのため、以下については成果としてではなく、当センターにおける取り組みの断片として記しておく。

日本における新型コロナウイルス感染症第5波、3回目の緊急事態宣言下で開催した展覧会「ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island—あなたの眼はわたしの島」(2020年8月7日〜10月17日、但し開幕〜9月19日までは休場)は、スイスを拠点に国際的に活躍するアーティスト、ピピロッティ・リストの大規模個展として京都国立近代美術館との共催で開催した(京都会場は同年4月6日〜6月20日開催)。空間を自在に変容する映像インスタレーションで知られるリストは、鑑賞者の身体と作品の関係に注目した展示構成を行ってきた。本来であればアーティスト立ち会いで展示を仕上げたいところだが、渡航制限下で京都、水戸ともに作家不在での作品設置を乗り切ることとなった。

展示の事前準備はビデオ通話で進められ、アーティスト側からの丁寧な指示と技術者たちの心強い協力があったものの、如何せん細かい詰めについては現場での判断に依る部分が多い。映像という矩形からの逸脱を探求してきたリストのインスタレーションにおいては、時に指示通り「真っ直ぐ」展示することでは事足りず、絶妙な微調整が求められる。また、作品の音量や、空間全体の照度や色温度といった要素はビデオ通話で正確に伝えることが出来ない。「pleasure(喜び)」や「communal gathering(コミューナルな集い)」といった言葉で形容されるその作品を、生身の媒介として体験し、来場者を「迎える」ホストとしての学芸員の務めを改めて実感した。不安がなかったと言えば嘘になる。その心もとなさに、感染拡大が追い打ちをかける——緊急事態宣言明けの緊張感のなか、「『心配事が消し飛んだ場所』としての『生の輝き』」3を堪能する環境なんて作ることが出来るのだろうか!——収容人数の算出、不特定多数が接触するソファやカーペット、ベッドなどへの抗ウイルス剤の塗布、事前予約による入場制限の導入など、とにかくできる限りのことをやって開館に備えるほかない。ようやく臨時休館が明け、26日間という短い開館日数のなか、老幼を問わず作品を楽しむ人々、気楽に会場を歩き回る親子連れ、ソファでぼんやり作品を眺める人や寝落ちする人、床に寝転がって小さなモニターを覗き込む小学生を見たとき、アーティストに託された無形の信頼に応えることが出来たかなと、ふと生きた心地を得たのであった。

一方、年間を通して行ってきた教育プログラムのうち、飛沫や接触による感染を考慮して中止せざるを得なくなった対話型鑑賞プログラムについては、さまざまなかたちで代替企画を実施した。展示室第8室に設置した掲示板にポストイットでコメントを残す掲示板や、電話越しに市民ボランティア「CACギャラリートーカー」と作品の感想を伝え合う「対話の電話」(「道草展:未知とともに歩む」「3.11とアーティスト」)、アロマテラピストの和田文緒をナビゲーターに香りで作品の記憶を表現した「道草展と香りのアーカイブ」(「道草展」)、「あーとバス」ガイド経験者とアーティストの林剛人丸が執筆・構成を担当したすごろく風展覧会鑑賞ガイドとカプセルおみくじ「うさくま占い」(「佐藤雅晴 尾行—存在の不在」)など、状況に応じさまざまな形態のプログラムを行った。前述のピピロッティ・リスト展では、閉館後の時間にリラックスして鑑賞を楽しむ「午後6時のリビングルーム」を実施し、鑑賞後の振り返りをCACギャラリートーカーがナビゲートした。これら対話型鑑賞のバリエーションは、ある時点で可能と思われていたことが状況によって再検討を求められたり、代替案だったものが新たな可能性に発展していった結果であり、いずれも見通しが立てづらいなか辛抱強く状況を見守ってくれた市民ボランティアの支えがあって実現することができた。

上記のような来館者向けのプログラム以外にも、複合文化施設である当館ではコンサートホールや劇場で行われた公演をオンライン配信する取り組みや、アーティスト監修の「おうち・こらぼ・らぼ アーティストキット」をオンラインショップで販売する取り組みなど自宅から当館のプログラムにアクセス出来る企画にも取り組んだ。オフラインにせよオンラインにせよ、これらの取り組みは学芸員の企画力だけでなく、施設や各種プラットフォームの運営、来場者への対応を担う職員の知識や協力がなくては実現不可能だったことも述べておきたい。

3.急がず、少しずつ

ところで、冒頭で当センターを「コレクションをもたない展示施設」と書いたが、これは正しくは誤りである。実際には、準備室時代から少しずつ収集した83点の現代美術作品を保存・管理している。これらの作品の収集は「急がず」「少しずつ」4、当館と関わりのあったアーティストによるものを対象に行われてきた。例を挙げれば、クリストとジャンヌ=クロードによる《アンブレラ、日本とアメリカ合衆国のジョイントプロジェクト》(1987年)のように当センターだけでなく広く地域の記憶に残るアートプロジェクトに結びついた作品や、曽根裕の《19番目の彼女の足》(1993年)のように参加型ワークショップのための道具(ツール)として制作された作品など、ささやかな数ながら技法も素材も多種多様である。

当センターに限らず、美術館に足を運ぶ人々のなかには、一つの作品との出会いから新たな世界がひらけたり、特別な誰かとの来館を大切に覚えている人がいる。公共の場所としての文化施設は、急速に変動する市場の時間とも、美術の歴史とも異なる、複数の時間軸が交差する場所だと言えるだろう。当館は奇しくもコロナ禍に突入した2020年3月に開館30周年を迎えることとなったが、この際募集した「あなたの心に残る水戸芸術館」には、館に流れる時間の複数性に気づかせてくれる市民のエピソードが数多く寄せられた。これら芸術に対する個人の結びつきもまた、当センターがあつかう大切な資料と言えよう。会期が過ぎれば次に空間を明け渡さなくてはならない企画展を作りつづけることと、そのディスカーシヴな過程や体験をいかに残し今後に引き継ぐかは、開館30年を経ていよいよ課題になりそうだ。

「芸術というものは、今生きているところから、将来に向かって展望して、これから何を作ることができるだろうか、また、ぼくたちの人生、社会というものがこのさきどのようになってゆくのだろうか、ということを予感したり、予覚したり、あるいは予告するような仕事をする側面をもっている。この芸術館では、多分そちらの面を美術が受け持つ。」5この言葉は、吉田秀和初代館長がわたしたちに託したミッションである。クレア・ビショップが2000年代後半以後の近現代美術館の取り組みから読み解いた「現代性」の定義6と照らせば、初代館長からのミッションはいまや「常設展」と「企画展」の別を問うものではなくなってきている。だからこそ、「現在への偏愛」や「ブランディング」に惑わされず、かたちのないアイデアにかたちを与え、無形の体験や記憶を生み出す場として、いかに「現代美術」をあつかっていくのかが、当センターには問われてゆくのではないだろうか。

(ごとう おうこ)

- 「新スタイルの運営が注目 水戸芸術館オープン」『芸術新潮』1990年5月号p. 74-76

- 森山純子「信頼と共助——市民との協働を振り返る」『アートセンターをひらく 第Ⅰ期、第Ⅱ期記録集』、水戸芸術館現代美術センター、2019年、p.41

- カルヴィン・トムキンス「ピピロッティ・リストの色鮮やかな世界」『ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island——あなたの眼はわたしの島』展覧会図録、京都国立近代美術館、2021年、p.21

- 開館準備室時代の資料には次のように記されている「まとまったコレクションは急がず、作品は少しずつ収集してゆきます。」

- 水戸芸術館開館記念式典における吉田秀和初代館長のあいさつ『水戸芸術館』水戸芸術館、1999年

- 『ラディカル・ミュゼオロジー——つまり、現代美術館の「現代」ってなに?ダン・ペルジョヴスキのドローイングとともに』クレア・ビショップ著、村田大輔訳、月曜社、2020年