December 14, 2021

新技術と博物館展示 コロナとSDGsの時代に

[2021.12.14]

大阪市立自然史博物館 学芸課長

佐久間大輔

博覧会と博物館

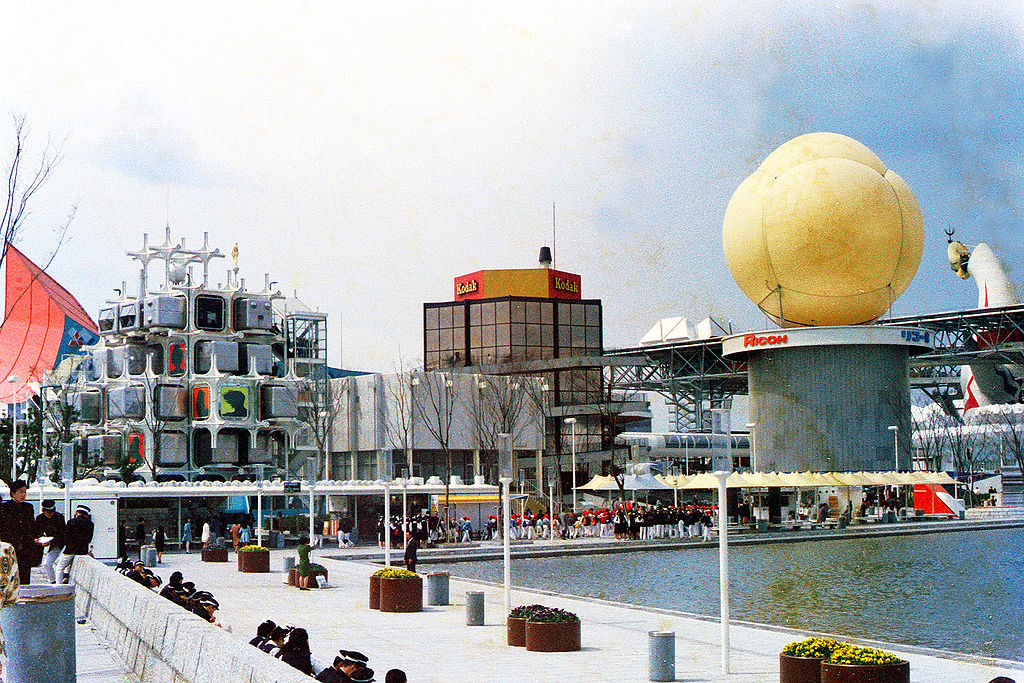

2025年に大阪には「いのち輝く未来社会のデザイン」という生命科学とSDGsを主要なテーマとした万国博覧会がやってくる。1970年に千里丘陵で行われた前回の大阪万博では「人類の進歩と調和」がテーマとされ、アポロ12号が持ち帰った月の石を始め、数多くの未来的な科学技術が展示された。「太陽の塔」はこの中にあって、内省的なテーマを秘めた人類史的、地球史的なテーマを持つ展示として例外的だったようだ。筆者も現場を体験しているはずだが、迷子になった記憶しかない。産業見本市であった「博覧会」は明治以来ずっと産業発展と結びついており、その中で70年万博も、85年つくば科学博も例外ではない。テクノロジーの見本市、的な性格は多くの人にとっての博覧会イメージだろう。沖縄海洋博や大阪花と緑の万博、愛知万博も多少トーンを環境問題に寄せつつも、基本は産業の未来を語り、あわせてツーリズムイベントとして大量の来場者を招き入れるものであり続けた。

takato marui – originally posted to Flickr as Kodak+Ricoh Pavilion, CC

表示-継承2.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10114580による

そして、日本の博物館はその誕生からある意味博覧会と深く関係してきた。様々な博物館の設立経緯や立地はさまざまな博覧会と関係してきた。東京上野、大阪の天王寺や京都岡崎などの文化ゾーンは内国勧業博覧会と関連している。大阪日本民藝館や移転前の国立国際博物館など、直接パビリオンが再利用されたものもある。大小様々な博覧会のレガシーは様々な博物館につながっている。大阪市立自然史博物館の前身である大阪市立自然科学博物館のごく初期の活動も1952年に天王寺公園で開催された婦人とこどもの博覧会と深く関係している。そして、だからこそ常に、博物館は博覧会イメージからの脱却に苦しみ、切り分けを試み、苦心し続けてきたともいえる。短期間で広域から人を呼び集め、非日常のインパクトを与える博覧会と、繰り返し継続的に利用してもらい社会の一部として日常の活動で人を育てることを目的とした博物館のアプローチは本来全く異なるものである。博物館の常設展示は、そうした繰り返しの鑑賞や学習によって、常に新しい学びを発見しうるものでなくてはならない。展示を常に新しくして目先を変える、だけではなく変わらない展示に新しい観点を教育活動によって提供するといった努力もそうした発見を促すものである。展示を題材にしたギャラリートークやワークショップなどはそうした日常の中で新たな気づきを促す活動である。

非日常としての大規模特別展

一方で、博物館自身が大規模特別展という非日常を繰り返してきたという現実もある。ふだんは見られない、(海外からのものも含む)展示物を公開する一過性のイベントは、博覧会と大差ない。むろん、ふだん見せることができない海外作品などを紹介するために行われるこうしたイベントの文化的な意義は一定のものがあるだろう。文化の国際交流は大事な博物館の使命でもある。しかし、実態としては「入館者数」という成果主義に迫られ、興行的な動機で繰り返されるようになった側面は否定できない。毎シーズンごとに非日常が繰り返されたことで、特別感が失われ、より大きな刺激で集客をおこなうために、より奇異な展示物、より新しい奇抜な展示手法に走りがちになる。常設展示のリニューアルも同様であり、結果、ミュージアムは博覧会同様にテクノロジーの見本市のような状況になりがちだ。特にその傾向は自然系や科学系博物館で顕著だろう。しかし、それは博物館の方向性としてはどうなのだろうか?

コンテンツとテクノロジーのパワーバランス

Folk & Dierking (2012) 1 が指摘するように、この間のICT機器の発達はこれまで伝えることが難しかった現象を伝えるのに役立っている。シミュレーションやコンピュータグラフィックを使った説明、映像や音声アーカイブをつかったインタラクティブな展示は、確かに観覧者の理解を深めたと思われる。スマートフォンはロービジョンの観覧者に重要なアシスト機器になっているともいう。DVDがメモリーカードに、ハードディスクがSSDになることでメンテは大分楽になっている。適正なテクノロジーは博物館に取り大きな助けになっている部分は確かにあるのだ。同時に、iPadやWindows10以降のタッチパネルの普及は小さな子どもが展示室のLCDディスプレイを触りまくって、操作できないのに不思議がる状況を生むまでに至った。ユーザーにとって受け入れやすいインターフェースはこの10年で大きく変化してしまった。文章を読ませる「文字パネル」というメッセージの掲出装置もほどなく過去のものになってしまうかもしれない。

しかしテクノロジーに頼ったコンテンツはどうだろう。これまでもそうだったように、最先端の技術力は驚くほど早く陳腐化する。高解像度の映像装置、新技術の音響、仮想現実はどうなるのだろう。展示に必要なのは8Kの映像の美しさだろうか。しっかりメッセージが込められた展示映像であれば、現代でもモノクロ写真やトーキー、昔の名画が十分に鑑賞に堪えているのと同様映像技術が陳腐化しても十分に通用するだろう。しっかり吟味された展示品は時代を超える。

もちろん、展示手法としてどんな表現が可能になっているのか、実験的な追求は常にしていく必要があるし、学芸員として自らが抱える展示テーマをどのように表現するのが最もふさわしいのか、常に模索を続ける必要がある。そして同時に、来館者が違和感なく、誰でも操作できる自然なインターフェースであるというのも大事な要素だ。一通りの改良と変化が終わって定着した技術を、技術者たちは「枯れた技術」と表現する。最新の技術ではないので、激しいアップデートがあるわけでも操作変更が大きく変わると言うわけでもない。マウスでのクリックや画面でのアイコンタッチなどは、皆違和感が特にないだろう。これがVRゴーグルの操作となると説明なしで誰でもが使えるというわけにはいかない。

当館では、常設展示に導入するのであれば、こうした「枯れた技術」の延長線上でおこなうことが基本になると考えている。「最先端」が古びる速度に比べると、一定時間がたって生き残る技術はそう早くは古びない。コンテンツ制作のためのツールも、技術者も多いため開発コストも安くすむのが通例だ。博物館にDXは必要だ。しかし、見せかけだけの技術より、持続的にそして幅広く大量にデジタル化する技術を選択したい。

コンテンツ・展示をどうアーカイブするか

多くの歴史のある博物館には最新の展示室も、古い展示室も入り混ざっているだろう。でも、新規オープンして数年がたってしまえば、人気があるのは先端技術を用いた展示室とは限らない。博物館の常設展示は、少し古びたときのことまで考えておいた方がよい。古びた頃には閉幕してしまう博覧会とは違う。博物館の展示は何度も通ってもらって見てもらい、同じ展示が子どもの頃に見たのと、大人になってみるのでは意味が違って見えたりするものだ。しかしそれでも、研究の進展や展示品の劣化等様々な理由で展示はリニューアルされるだろう。そうしたときに、以前に公開していたコンテンツをどうアーカイブするか。展示空間のアーカイブはVRの発達によって急速に現実味を帯びてきた。

博物館は生物や民俗学的なアーカイブには熱心な割にセルフアーカイビングの取り組みは不十分だった。しかしここにはかなりの追求の余地がある。2020年から2021年にかけて、COVID-19により閉館を余儀なくされたり、対面の行事ができなくなった博物館は展示室をVR上に再構築したり、講演やシンポジウムをオンライン番組として作成した博物館も多かったのではないだろうか。思いもよらず必要に迫られての作成だったかもしれないが、博物館活動のデジタルアーカイブ化に進展があったのならそれはこの2年の大きな犠牲の中の成果と言えよう。博物館には展示映像、講演録などアーカイブしやすいものから特別展、観察会の記録など難しいものまで様々あるが、記録して活用していくことをしっかりと視野に入れていきたい。

現在、そして未来の利用者へのサービスとして、博物館の現在および過去のコンテンツは魅力的なものになるのではないだろうか。必ずしも最新の技術で作られたものである必要はない。現在のYoutubeを見ていても、例えば「クジラ」と検索したならば数十年前の解像度の低い作品も、最先端の高解像度映像も並んでヒットしてくる。そして最先端のものが必ずしも好まれて見られるわけではない。音楽も、私の再生リストには1960年代のBeBopから、70年代のアートロック、80年代~2020年代の音楽が入り交じって再生される。モノラル音源から高解像度音源までいろいろだ。

枯れた技術で作られた古いコンテンツたちは最新ではないかもしれないが、表現力はそれなりに豊かだ。枯れた技術を使って、枯れないコンテンツを展示したい。

SDGsへ博物館から何を回答するのか

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる2025大阪万博はSDGsが主要キーワードとなっている。SDGsも個々の要素は特に斬新なコンセプトではなく、古くから言い尽くされている(しかし解決できない)課題である。これらを、分野を超えて追求することに意味がある。分野間の総合や議論の場となること、ICOMで指摘されていたようにミュージアムが活躍できる場になりうるだろう。博覧会を契機として我々自身が、未来社会はどうあるべきか分野横断的に考え、博物館のコンセプトをより深めることができれば最善である。自然史博物館はその議論の場所としてふさわしい場所の一つだろう。自然史博物館がこれまでの活動で何を大事にしてきたのか、何を訴えてきたのか。これを改めて見つめ直し、再発信し、実社会や他の分野との接点をより強化することで、SDGsをより深く考える契機となるだろう。

古くからの開発教育の発想に適正技術という言葉がある。地域が自立できるように枯れた技術を適切に使っていくという発想だ。SDGsも驚くような新技術で未来を切り開くのではなく、枯れた既存技術の組み合わせで社会をデザインする知恵と工夫が何よりも求められているように思う。もちろん博物館にも様々なイノベーションが必要だし、博覧会はそのための貴重な機会となるだろうと期待する部分もある。博覧会が後世にレガシーを残すために博物館が貢献できるなど、博物館にプラスになる面も多いかもしれない。ただ、それだけではだめなのだ、とも思っている。博物館も、目先の新技術で装うばかりではでなく、古くからのコンテンツに磨きをかけて見つめ直し、新しい価値観と新しい視点を加えて提示する。そんなことができるのであれば、博覧会と博物館が連携することにも意味が出てくるだろう。

(さくま だいすけ)