June 30, 2021

コロナ禍での福岡市美術館の試み~人々とつながり続けるために

[2021.6.30]

福岡市美術館 主任学芸主事

鬼本佳代子

福岡県で最初の新型コロナウイルス感染症患者が出たのは、2020年2月20日であったが、そこから筆者が所属する福岡市美術館の最初の休館までは早かった。約1週間後の2月27日には、当館を含め福岡市が運営する8つの公共施設が3月20日まで休館することとなった。その後、一旦3月21日に開館するも、4月4日から再び臨時休館となった。4月15日から5月13日まではテレワークが導入され、学芸課は1日2人程度の出勤となった。そうして5月19日に再開館を迎える。

この間、特別展「大浮世絵展」は会期終盤をほとんど開館できずに終わり、学校の来館はキャンセルとなり、そしてワークショップや講演会などはすべて中止となった。中でも、筆者をはじめとする教育普及担当学芸員の頭を悩ませたのは、ボランティア活動が中断されてしまったことであった。しかも、2019年度に募集をしたボランティアが、年度末にかけて最後の研修を終えるところだったのである。最初はしばらくすれば研修も再開できるだろうと高をくくっていたが、その兆しはなかなか見えなかった。この間、ベテランのボランティアはもとより、せっかく熱意をもって活動を始めようとしていた新規ボランティアの心が離れてしまうのではないか、という危惧が我々の頭をよぎった。

ボランティアとのコミュニケーション

当館のボランティア活動について、少しだけ説明しておこう。福岡市美術館開館の3年前、1976年に始まるボランティアは、基本的に館がボランティアを募集し、研修を行うスタイルで活動を継続してきた。2021年6月現在、新聞クリッピングを行う「新聞情報ボランティア」、図書の整理を行う「図書整理ボランティア」、展覧会などのダイレクトメールを整理する「美術家情報整理ボランティア」(通称DMボランティア)、そしてギャラリーツアーを行う「ギャラリーガイドボランティア」の4グループがあり、計171人が登録・活動している。各グループには、学芸課の職員が1人以上担当としてついている。また、新規ボランティアの募集準備や研修スケジュール作成などは教育普及担当学芸員が行うものの、その実施には学芸課のみならず、場合によっては管理系の職員もかかわる。さらに、新規ボランティア研修には半年ほどの時間をかけている。このような長期にわたる丁寧な研修やその後も担当として各グループに学芸課職員がつくためか、ボランティアと学芸員との距離が比較的近く、ボランティア同士、そしてボランティアと学芸課職員とのコミュニケーションも円滑である。また、筆者は、このコミュニケーションが活動に活力を与えていると、考えている。

しかし、突然の休館である。来館してもらえない中、どうボランティアとのコミュニケーションを維持していくか。教育普及担当で知恵を出し合い結論としてたどりついたのが、ボランティアに向けて「ニュース」を出すということであった。こうして、教育普及担当学芸員の1人が中心となり、休館中の美術館での出来事などをもとにニュースを作成し、メールや封書でボランティアに送ることとした。さらに、双方向になるよう、最近気になった美術記事やお勧めの本、気になるアーティスト、作品についての感想などをボランティアに質問し、その回答をさらに記事に織り込んでいった。こうして活動が再開するまで「ニュース」の送付は続いた。

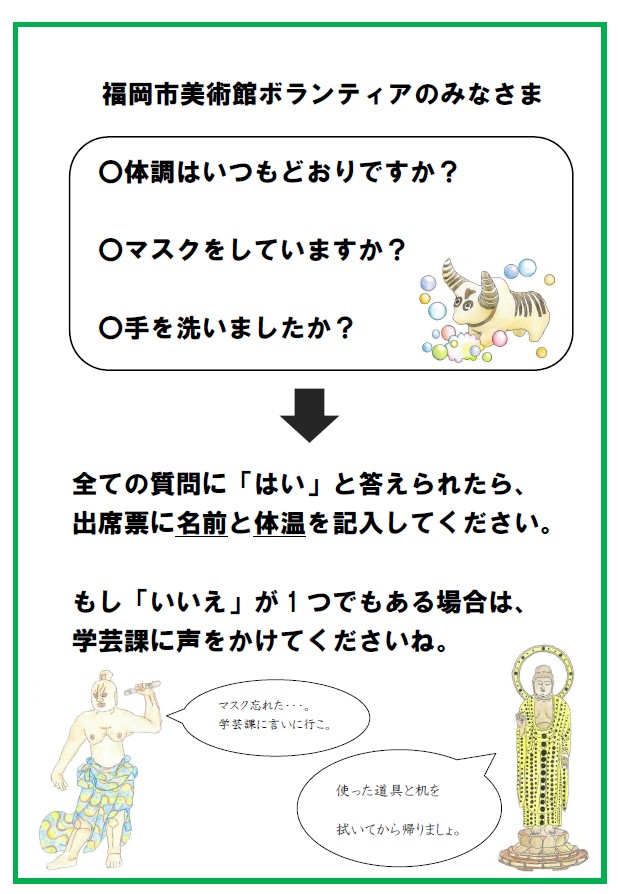

2020年7月1日、新聞情報、図書整理、DMのボランティアは活動を再開した。館の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを参考にしながらボランティア向けのガイドラインを独自に作成、ボランティア室が密にならないようにシフトを組みながらの再開である。

研修が終了していなかったボランティアもここでようやく終了することができた。ただ、問題はギャラリーガイドボランティアであった。展示室でのツアーは、安全を考慮した結果、残念ながら再開とはいかなかった。そこで、普段はワークショップなどを行うアートスタジオで、人数を制限しながら月1回の勉強会をすることにした。また、新規ボランティアも、展示室での研修が続行できないため、苦肉の策で、プロジェクターで作品図版を投影しながらツアーの練習などを行った。さらに、ギャラリーガイドボランティアに限っては、少人数グループで自主的に集まって勉強会をすることも是とした。その際、必ず教育普及担当学芸に申し出ること、部屋の使用後には消毒を行うなどをお願いした。現在もギャラリーツアーは再開のめどはたっていない。しかし、こうした工夫のお陰が、ボランティアからも新たな活動の提案として、オンラインでのギャラリーツアーをやりたいという声があがり、少しずつではあるが、実現させてきている。

コロナ禍での新しい試み

先に述べたボランティアのオンラインギャラリーツアーだけでなく、おそらく多くの美術館博物館がそうであったように、当館も1回目の休館直後からブログやSNSを頻繁に更新して作品紹介などを行い、ぬりえのダウンロードや動画の制作なども行っている。特に、休館中におけるオンラインでの発信は、利用者に美術館の情報を直接届けられる、ほとんど唯一の手段であったといってよいだろう。また、昨年の「夏休みこども美術館」(毎年開催している夏の子ども向け教育プログラムである)からは、ウェブ会議システムを使った双方向のオンラインギャラリートークも始めた。対面の活動は、2020年6月から再開していたが、「夏休みこども美術館」では、対面の活動も安全を考慮し人数を絞って実施しつつ、それに参加しにくい/したくないという人たちのために、オンラインでの活動も行ったのである。それ以降は、定期的に実施している教育プログラムのほとんどで、対面とオンラインと両方のプログラムを準備するようにして現在に至っている。

そのような中、ウェブ会議システムを使って新しい試みにもチャレンジした。それは、当館および福岡市博物館、福岡アジア美術館とともに開催した認知症患者のためのオンラインによる回想法プログラムである。回想法とは、懐かしい写真や音楽、家庭用品などを見たり、触れたりしながら、昔の思い出や経験を語り合う心理療法で、認知症へのアプローチとして注目されている。文化庁の令和2年度戦略的芸術文化創造推進事業「文化芸術収益強化事業」《博物館等における「新しい関係性の構築」による収益確保・強化事業》の委託業務として実施したのだが、コロナ禍でなければ、このような試みは実現できていなかったかもしれない。

プログラム自体はいたってシンプルであり、各館の所蔵品をきっかけにして参加者と昔の体験・思い出について対話を行うというものだ。まず、市の保健福祉局に協力を依頼し、通所施設を紹介してもらい、そこに通う3人の認知症の当事者にプログラムに参加してもらうこととなった。プログラムのテーマは多くの人にとって関係のある「家族」とし、5回のセッションによって構成された。1日目はヒアリング、そして2日目には、福岡市博物館が所蔵する歌謡曲音源と古い写真を使用した。それらを糸口に、昔聞いた音楽について話してもらったり、他県出身である参加者に、福岡に引っ越してきたころのことを語ってもらったりした。3日目は福岡アジア美術館の所蔵作品を使用した。家族が描かれたり、アジアのさまざまな国の日常が表された作品図版を見せながら、家族の思い出を語ってもらったのである。その後に、家族の思い出を絵にかいてもらった。そして4日目は当館所蔵の冨田溪仙(1879-1936年)《御室の桜》(1933年制作)の精巧な複製画を通所施設に設置してもらい、それを鑑賞することから始めた。この作品は桜を描いた屏風であり、複製画は実物よりは小さいが、一部屋の壁面を埋め尽くす大きさとなった。後から施設スタッフに聞いたことだが、この空間を作るという演出は、思った以上に参加者や他の施設利用者に良い影響を与えたそうだ。その複製画を鑑賞しながら、3人の方々の桜についての家族の思い出を語ってもらった。また、その後に桜の絵も描いてもらった。驚いたことに5日目の振り返りの日には、1日目には見られなかった笑顔が3人の顔に浮かび、また互いに話を交わすという変化が起こっていた。また、施設スタッフ曰く、スタッフの中にもこのプログラムによって良い変化が生まれたとのことであった。筆者は、これまでいわゆるアクティヴ・シニア向けのプログラムは実施してきたが、認知症を患った高齢者向け、しかもオンラインでの試みは初めてであった。今回のこの試みは、コロナ禍の中にあっても新しいことはできるのだという希望を、我々に示してくれたのである。

結びとして

さて、本稿では、コロナ禍におけるボランティア活動の展開と、新しい活動の構築という2点について述べてきた。この2つの事例に通底するのは「美術館が人々とつながり続けるために何ができるか」に尽きるかと思う。そして、もう一つ書いておかねばならないのは、これらの活動は、筆者一人で進めたわけではない。すべてチームで知恵をしぼり、実践していった。人と人とのつながりが分断された「コロナ禍」であるが、そのなかでも館の内外でつながろうとする人々の力が、美術館の活動を支えているのだと実感する。ワクチン接種により明るい兆しは見えてきたものの、まだしばらくはコロナ禍という状況が続くのであろう。しかし変わらず、人々とつながり続けるための努力をチームで継続していきたい。