May 31, 2021

コロナ禍での「手で触れる」プログラム―京都国立近代美術館の事例から

[2021.5.31]

京都国立近代美術館 学芸課 特定研究員

松山沙樹

はじめに

筆者が勤務する京都国立近代美術館は2020年2月29日から約3か月間の臨時休館を経て、5月26日に再開館した。再開にあわせて展覧会も再オープンとなり、日本博物館協会が示したガイドラインに基づきながら、入場者数の上限を設け、入口に消毒液設置、検温の実施、受付・監視スタッフはマスクとフェイスシールドを着用する等の対策を取り、現在も運営を続けている。一方、対面での講演会やギャラリートーク、ワークショップ、学校団体の受け入れなど、人びとと美術をつなぐ教育普及活動はこの一年、感染拡大リスクを避けながら再開・継続する方法をさまざまに模索し続けてきた。

教育普及活動の再開、そしてオンラインでの取り組み

当館での対面のプログラムについては、2020年6月末から映画上映会を、8月から友の会向け解説会を、そして11月からは講演会をそれぞれ定員を半分以下に減らして再開した。学校の団体観覧については、全国的に修学旅行が中止された影響などもあって激減したものの、秋以降は京都市内の小中学校・大学が校外学習や研修で来館するケースがちらほらあった。受入れにあたっては少人数・時間差での来館をお願いし、展示室での解説や対話による鑑賞活動は中止、代わりに当館スタッフがロビーで短いレクチャーやオンラインでの解説などを行っている。

またコロナを機に、講演会やギャラリートークの生配信や、作品鑑賞の方法を紹介する動画作成など、オンラインの取り組みにも着手した。大半のミュージアムがそうだと思われるが、当館にはこうしたオンライン・プログラムを専門的に行う職員はいない。そのため、機器に詳しい研究員や広報担当スタッフを中心に機材を揃え、自前で配信に挑戦しながら少しずつノウハウを蓄積していっているという状況だ(図1)。

特に、研究員が展覧会場を巡りながら見どころを紹介するギャラリートークの生配信には毎回多くの反応が寄せられる。これは美術館の公式Instagramアカウントから配信するもので、視聴者から寄せられた質問にその場で答えるなど、即時的かつ双方向のやり取りが可能である。またスマートフォンひとつで実施でき、人的・費用的なコストが比較的少なくて済む点も特徴的だ(図2)。コロナ以前は対面でのギャラリートークを会期中に2回・各定員20名ほどで行っていたのに対し、この生配信では同時再生数が平均920を超える※。通信環境と端末が手元にあれば誰でもどこからでも気軽に楽しめることはもとより、来館を促す広報効果も期待できる。コロナの状況に関わらず、子育て中の方々や外出が難しい方、入院中の方など、美術館には足を運びにくい人たちと美術館をつなぐプログラムとしての可能性を感じており、今後も継続的に取り組んでいきたいと考えている。

※2020年7月~2021年1月に実施したライブ配信(計7回)の平均値(筆者よる計算)

集まる、さわる、しゃべる―コロナ禍における「感覚をひらく」事業の試行錯誤

このように実施方法を変更して再開したり、オンラインでの新たな展開を模索することができた一年であったが、不特定多数の人が集まって対面で行う「ワークショップ」は、感染拡大のリスクが高いことから、現在もなお休止状態が続いている。

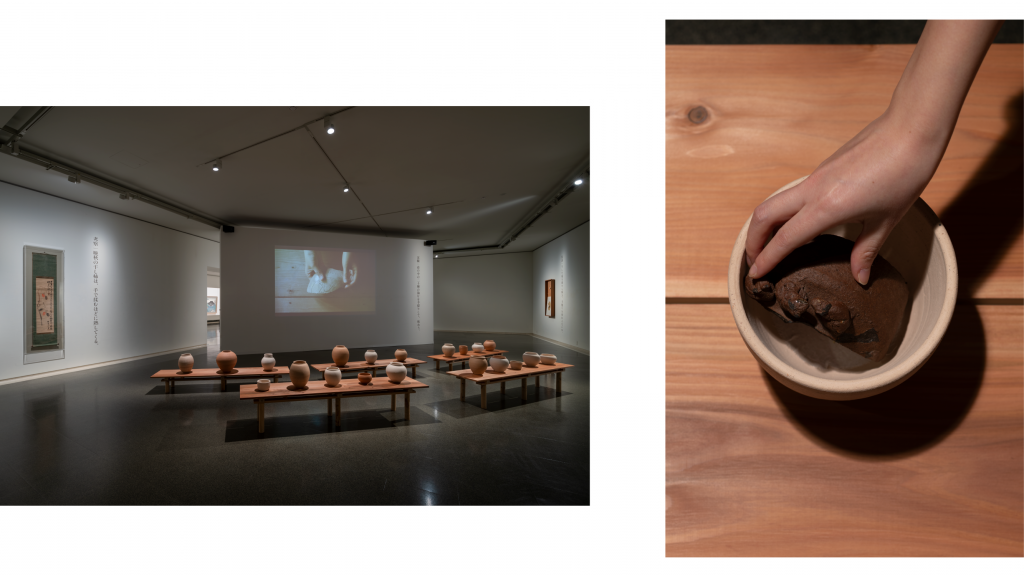

当館の教育普及活動のうち近年力を入れて取り組んでいる事業に「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」 がある。これは、視覚だけに拠らない作品鑑賞プログラムの開発を目指し、地域の盲学校や大学等と連携して2017年に立ち上げたプロジェクトだ。これまで、目の見えない方と見える方が本物の立体作品・陶芸作品を手で触れたり、音を聞いたりして体験する「さわるワークショップ」を継続的に行ってきた(図3)。ここでは第一に、さわる・きくなどの身体感覚をつかって作品を体験し、大きさ、質感、重さ、温度、作り手の指跡などをじかに感じること。そして第二に、作品から感じたことやイメージしたことを参加者同士が対話しながら共有することで、一人では気づかない作品の新たな魅力を発見していくことを大事にしている。

ところが2020年4月の一度目の緊急事態宣言で「三密」(密閉・密集・密接)の回避が求められたことにより、“大勢が集まる”、“至近距離でしゃべる”、“同じものをさわる”という、事業の根幹をなす活動が大きく制限されることとなった。筆者はちょうど2020年4月から本格始動させる予定であった、作家・視覚障害のある方・美術館の三者協働による鑑賞プログラム開発の取り組み(ABCプロジェクト)を準備しており、奇しくもウィズ・コロナの影響を受けて試行錯誤しながらプロジェクトを進行していくこととなった。

作家、見えない方、美術館が協働する「ABCプロジェクト」

「ABCプロジェクト」のABCとは、作家(Artists)、視覚障害のある方(Blind/partially sighted persons)、美術館(Curators)の頭文字を取ったもの。従来の視覚中心的な鑑賞経験をよりドラスティックに変えていくため、美術館が見えない人や作家など感性・特性・専門性の異なる人たちと協働し、毎年1テーマ(作家や作品ジャンル)を取り上げてプログラム開発に取り組んでいこうというものだ。

2020年度は、京都にゆかりのある陶芸家の石黒宗麿(1893-1968)に焦点を当て、彼が残した陶片(陶器のかけら)をABCがそれぞれの視点から読み解いていくことで、作家像や作品の魅力に迫っていくプログラムを検討した。作家(A)は、陶片の技法研究を通して石黒の陶器づくりの特徴に迫り、視覚障害のある方(B)は、陶片を手で触れて観察すること(触察)を通して、石黒作品の魅力を紐解いていった。そして美術館の研究員(C)は、石黒の陶片と所蔵作品とのつながりを模索していった。

当初は一般向けの「さわるワークショップ」を何度か行い、その成果をフィードバックしながらプログラムを作り上げていく予定だった。しかし感染拡大防止の観点から対面でのワークショップは取りやめ、ABCで協働開発した鑑賞のプロトタイプを「展示」と「ウェブサイト」を通して一般に向けて提案し、密接・密集を避けて個々に体験してもらうという方法へと切り替えた。

(1) 展示を通して「さわる」体験の場をひらく

まず、当館のコレクション展の一角で「エデュケーショナル・スタディズ02 中村裕太 ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ?」という展示を行った。2020年12月24日~2021年3月6日の57日間にわたって開催し、計10,279名の来場があった。

ここでは石黒宗麿の陶片と当館が所蔵する石黒作品を中心に、Aの立場でプロジェクトにかかわった作家の中村裕太氏が会場構成を担当。展示の後半では中村氏が制作した20個の壺の中に陶片が1つずつ入った設えを用意し、来場者は一人ずつ、壺のなかに手を入れて陶片にじかに触れることができる。コロナ禍であっても、本事業の核である触覚を通して美術に親しむ機会を奪いたくない、そして「さわる鑑賞」を通して誰もが作品鑑賞の新たな可能性を考える場を作りたい。そうした思いから、事前に総務課や会場看守スタッフと協議を重ね、感染拡大防止対策を徹底して運営をおこなった※。会期中、来場者の2割強(2,215名)が陶片を実際に手で触れて体験された(図4,5)。

※会場内に消毒液を設置、人が滞留しないような案内方法を検討、一度の体験人数を二組までに絞った。

(2)“手ざわりのある”ウェブサイトを通して経験を届ける

もう一つの展開として、密集を避けるという観点から、美術館に足を運ばなくても視覚に依らない鑑賞経験を体験できるコンテンツとして、「ABCコレクション・データベースvol.1 石黒宗麿陶片集」というウェブサイトを立ち上げた。ここではABCそれぞれの視点から石黒宗麿の陶片の魅力を紹介しており、音や映像を盛り込んで触覚や聴覚に働きかけることで、まるで自分の手で陶片にじかに触れているような“手ざわりのある”サイトとすることを目指して制作を行った(図6)。

トップページでは、26種類の陶片が一覧表示される。「音声ON」モードにして陶片の上にカーソルを重ねると、その陶片を指でこすったり叩いた時の音が自動再生され、陶片の質感や土の詰まり具合、重さなどへの想像を掻き立てる。そして一つクリックすると詳細ページに飛んでいき、そこでは、それぞれの陶片を見えない方が手で触れて感じたことをコメントしながら鑑賞を深めていく映像が再生される(図7)。これは実際に石黒宗麿が晩年に陶器づくりを行っていた八瀬陶窯(京都市左京区八瀬)で撮影したもので、木の葉が風にゆれる音や鳥のさえずりなどを聴きながら、作品が生み出された場所の景色に思いを馳せることもできるだろう。

このように離れた場所でも同じ経験を共有できることに加え、他の鑑賞者の存在や時間の制約を気にすることなく思う存分作品を味わうことができる点も、このウェブサイトの特徴になっている。

むすびにかえて

2020年度の「感覚をひらく」事業では、コロナ禍の状況の中で何が出来るか模索し、展示とウェブサイトを通して視覚に拠らない鑑賞経験の場を広く届けることを試みた。一方で、参加者が同時に体験を行って気づきを共有していく「さわるワークショップ」は、依然として再開の目途が立っていない。コロナ禍の状況はもうしばらく続くと思われるが、対面以外の方法への切り替えが難しいいくつかの理由がある。

たとえばオンラインでの実施について。先に述べたように、オンラインには端末一つで“気軽”に参加できる良さがある。しかし、それはあらゆる人にとっての“気軽”さと言えるだろうか。筆者の全盲の知人は、ウェブ会議システムを使った打ち合わせについて、画面越しでは相手の話しているニュアンスが捉えづらいから苦手だと話していた。また見えない方の中には、操作性の問題でスマートフォンよりもガラケー(フィーチャーフォン)を好んで使っておられる方が多い印象だ。つまり、対面で実施していた活動をオンラインに切り替えた時、これまで美術館に足を運んで参加されていた方を知らず知らずのうちに取りこぼしてしまう可能性はないだろうか。誰に向けて、どんなことを共有し、何を感じ取ってもらいたいのか、そのためにはどんな方法が適切か。突然の災禍に直面したことで、活動の根幹に立ち返りながら教育普及活動を行うことの大事さを改めて感じることになった。そして、まだまだ先が見通せない状況で課題も山積しているが、人びとと美術をつなぎ、美術を通して人びとが関わり合う機会をどのように作っていけるのか、今後も試行錯誤を続けていきたいと考えている。

(まつやま・さき)