July 26, 2021

ミュージアムがサステイナブルであるために─和歌山県立近代美術館の場合

[2021.7.26]

和歌山県立近代美術館 学芸課 主査学芸員

ICFA ボードメンバー

青木加苗

ミュージアムの議論を社会と共有しよう

美術館とは、あるいはミュージアムとは、どのような存在だろうか。単純だが本質的なその問いに、われわれICOMメンバーは常に目を向けている。ミュージアムの定義改正にあたっての、京都でのあの白熱した議論は、いまなお記憶に新しい。しかしその問いかけが、ミュージアムの内部に留まっているようではならない。社会に働きかける存在として、ミュージアムにはその議論の輪自体を開く責任があるのではないか。

2020年の終わりに和歌山県立近代美術館で開催した展覧会「美術館を展示する 和歌山県立近代美術館のサステイナビリティ」は、そのきっかけのひとつとなることを願ったものだ。この展覧会の内容は、上のリンク先に会場記録写真とともに載せているので、ぜひご覧いただきたい。本稿ではこの展覧会の構成に込めた意図と、そこから学んだサステイナビリティの可能性を、ひとつの事例として記したい。

50周年を迎えた和歌山県立近代美術館

まずは当館と本展の位置付けを簡単に述べよう。和歌山県立近代美術館は1970年、日本で5番目の近代美術館として開館した、比較的古参の公立美術館である。2020年はちょうど50周年にあたり、本展はその周年記念展のひとつとして開催したものだ。日本の美術館は歴史的に展示施設としての性格が強いが、そうした状況のなかでも当館は、当初より調査研究に基づく展覧会の開催と収集という一連のサイクルに力を入れ、活動の蓄積を作品収集のかたちで示してきた。歴代の学芸員たちがその仕事と意思を引き継ぎ、特色あるコレクションを形成してきたと自負する。

しかし豊かなコレクションを誇る一方で、いやむしろコレクションを主軸に据えるからこそ、そのほかの活動は背後に隠れがちでもある。50年という節目を迎えるにあたって、当然ながらコレクションの歴史を紹介する展覧会を開催したが、それだけでは美術館の活動を語るには十分ではないと考えた。特に地方の一公立美術館が、この先の50年100年を繋いでいくためには、美術館の存在を地域社会と共有し、未来を見つめる議論に人々を参画させることが不可欠だからだ。そして幅広い美術館活動があるとは言ってもこの国では展覧会ばかりに目を向けられがちで、ならばあえて展覧会というフォーマットを用いながら、展覧会以外の活動をも含めた「美術館そのもの」を展示しようというのが、本展の意図であった。

サステイナビリティは無条件には与えられない

タイトルの後半につけた「サステイナビリティ」というキーワードは、言うまでもなく近年殊に意識されるようになっているものだが、資料を収集し、次世代へと繋いでいくミュージアムにとっては、本来的にサステイナブルであること、つまり持続可能であることがその存在を裏付けてもいる。現行のICOMのミュージアムの定義にある「a nonprofit, permanent institution 非営利の常設機関」という表現は、サステイナブルであることの言い換えでもあるはずだ。

しかし昨年来、コロナ禍の影響によって世界中のミュージアムがその扉を閉じざるを得ない経験をした。なかには未だ、閉じたままのところも多くあるだろう。ミュージアムのサステイナビリティとは、その存在を支える必要条件でありながらも、決して無条件に与えられるものではないとわれわれは知った。実際、小規模な館の運営は経済的に非効率であるから、一部は統合閉鎖した方が良いという意見すらある。

けれどもミュージアムとは、一握りの巨大な館が貴重な資料を安全に収蔵していれば事足りるものではない。世界中の各地域に、その土地と結びついた多様でユニークなミュージアムが点在することこそが、「ミュージアムのある世界」の意味を支えているはずだ。ならば筆者にできることは、すでに50年という時間を積み重ねた当館がこの先も持続していくための小さな努力を通じて、すべてのミュージアムが永続する意味の共有へとつなげることだ、というささやかな責任のような思いも抱きながら、この展覧会を準備した。

美術館を展示する=記憶 ×(歴史+仕事+X)を展示する

さて、展示すべき「美術館」とは一体どのようなものだろうか。50年という時間の蓄積を見せるならば、館の歴史を編年的に示すのが良いだろう。あるいは美術館の専門的な仕事のあれこれを紹介することも、社会からの理解を得るためには有効となる。けれども地域社会とともに美術館のサステイナビリティを考えるためには、こうした視点だけでは十分とは言えない。そこで今回は、見る人が当事者性を持ってそこに立てるような展示空間を作ることを目標とした。まずは展覧会構成を箇条書きで示しておく。

はじめに:ミュージアムとサステイナビリティ

1章 和歌山県立近代美術館の50年+α

2章 和歌山県立近代美術館という箱

3章 あつめてのこす

4章 託されるコレクション

5章 見せてのこす 展覧会とサステイナビリティ

6章 支えるしくみをつくる

7章 これまでとこれから

上記の展示構成全ての内容をここで細かに紹介することはできないので、記録サイトを参照していただけることをあらためて願うが、いくつかの視点に絞って記そう。

たとえば1章の「和歌山県立近代美術館の50年+α」では、その前史となる1963年開館の和歌山県立美術館時代を「+α」として加えて、展覧会ポスターや機関誌、新聞記事、展覧会風景の写真などを、時系列で並べた。それらは時間の蓄積を視覚化すると同時に、多くの人にとって懐かしい記憶を呼び起こすトリガーとなったようだ。過去の展覧会は、美術館にとっては展示作品や企画の記録だが、そこを訪れた人たちにとっては、その空間で過ごした体験そのものであるだろう。よって個々の資料が見る人の記憶のどこかに触れることを期待して配置した。上記表題の「記憶 ×(歴史+仕事+X)」とは、「美術館」を、その歴史や仕事内容に加え、記憶が掛け合わされたものとして提示するという意味だ。

さらに壁面には、昔の展示室の写真をプロジェクターで投影したが、そこに映し出された作品の多くは、階下で開かれている「コレクションの50年」展に並んでいるものだ。そのことに気づけば、まさに「自分たちの足元に」、過去が地続きで繋がっているという体感を得られたのではないだろうか。過去を現在に引き寄せて共有する実感は、「ミュージアムは作品の墓場だ」というアドルノの謂を他所に、われわれは過去の人たちと長い長い「現在(いま)」を共有できるという証左にもなる。

また3章の「あつめてのこす」と4章の「託されるコレクション」は、ともに作品収集に関わる展示である。先達から引き継いでいる日々の調査研究の資料、調査作業の実際や、多様な作品寄贈の背後にある個人と美術館の関係など、ニュートラルな展示室では削ぎ落とされてしまう事柄を、あえて作品に付与して見せた。「この作品がいまここにある事実の背後には、この作品を収蔵したいと思い尽力した人がいる」という事実もまた、作品にまつわる記憶のひとつだろう。

5章「見せてのこす 展覧会とサステイナビリティ」では、展覧会、あるいは展示室がどのようにして作られているのかを、「モノのサステイナビリティ」の視点から具体的に示した。言うまでもなく作品を露出させる展覧会は、作品保存の観点ではリスクを伴う。作品輸送が不可欠となる作品の貸し出しや巡回展にいたっては、ICOM設立当初には、その是非を問う議論があったほどだ。それでもわれわれは展覧会を開く。その理由は、モノを見て、関心を持つ人を増やすことが、作品保存の面から見ても、何よりのリスク回避につながるからだ。モノが最も失われるのは、災害や破壊行為よりも、モノの存在が人々の心から消え去るときである。

ここまでの展示内容はおおよそ美術館の主導による活動についてのものだが、6章、7章ではさまざまな人たちとの関わりを、美術館の一部として紹介した。当館は地域NPOや友の会、学校教員たちの研究会など、さまざまな地域の人たちの活動の場ともなっている。そうした活動の蓄積が、館全体の存在を確かに支えている。

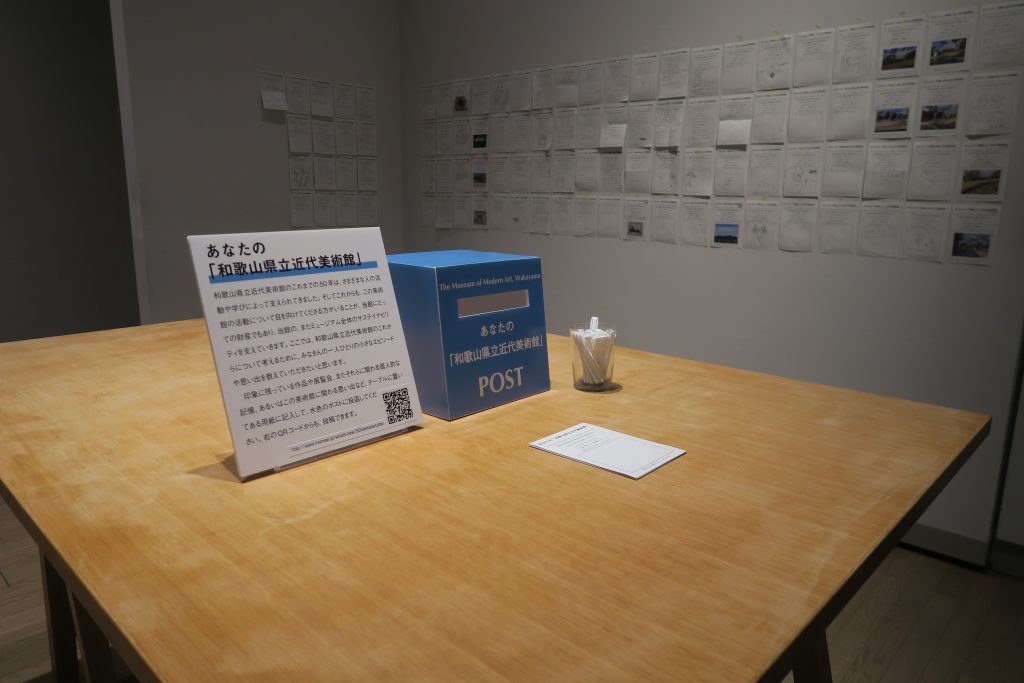

そして展示の最後には、来館者およびオンライン参加者からの声を集めた。「あなたの『和歌山県立近代美術館』」と題して、各自が美術館にまつわる思い出を自由に記す試みである。小さな用紙に記された「あなたの記憶」が、少しずつ集まって壁面を埋めていき、それを別の来館者が読むことで「私たちの記憶」として積み重なっていく、そうした機会を展示の中に組み込むことで、この展覧会自体が人々の記憶を重ね合わせる場となることを目指した。そう、表題の「歴史+仕事+X」の、「X」の部分に入るのは、この美術館に目を向けてくれる一人ひとりである。

サステイナビリティへの可能性

展覧会は開催期間を過ぎると、姿を消してしまう。図録や出品リストといった、美術館が用意したものは、もちろん記録として残しているだろう。けれども作品や資料が集まるだけでは、展覧会は成立しない。そこに人が訪れ、思いを巡らせ、それが時にクロスオーバーするところにその意味はある。扉を開くことが許されない展覧会を経験したわれわれは、その重みが痛いほどわかる。

昨年の4月から5月にかけて、当館でも10日ほどではあったが臨時休館した。そのときわれわれはみな、「ミュージアムはどうすれば良いのか」を考えた。展覧会の会期変更、教育プログラムの再調整、オンライン化、館内清掃の強化、接触・非接触のチェック、収益減と職員の雇用維持など、頭を悩ませたことを数え上げればきりがない。

しかし先の見通しも立たずに諦念を抱いていた休館中、ともに勉強会を開いている学校教員たちから「これからどうする? とりあえずいまから相談しよう」と明るい声で電話があった。また休館明け初日には、いつも小学生向けのプログラムに参加している少女が、開館を待ちきれなかったという様子で訪れてくれた。彼女は休館中、美術館のために自分にできることはないかと考えてくれていたらしい。その結果、彼女はこの1年、美術館の楽しさを伝えようと、頻繁に来館しては動画を作ってYouTubeで発信している。

もちろん運営面でこれからどう工夫すべきかは、ミュージアム側が考えなければならないことだ。諸問題がクリアできなければ、活動継続が困難であるという事実には変わりはない。しかしいま、あらためて思うのは、ミュージアムについて考えているのはわれわれだけではないということだ。議論を開くのは責任であると同時に、その支えてくれる人たちを仲間として認め、手を携えることでもある。そこにこそ、サステイナビリティへの可能性が含まれていると、筆者は確信している。